21世紀經濟報道記者 吳佳楠 深圳報道

“乾坤萬里眼,時序百年心。”杜甫詩句中的“萬里眼”成為千年后中國芯片產業不可忽視的公司力量。

近期,新凱來子公司萬里眼驚艷亮相新一代超高速實時示波器,成功打破從瓦森納協定到美國的出口管制中對60GHz以上的實時示波器的壟斷。

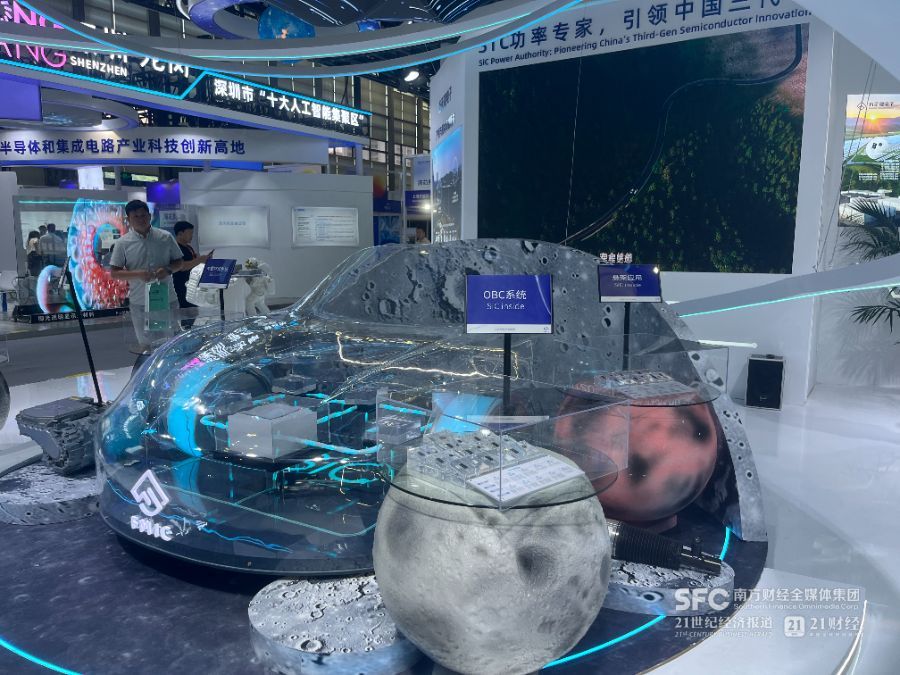

不止于萬里眼,在剛剛落下帷幕的“灣芯展”上,一場中國半導體產業的“生態突圍”正悄然上演,方正微電子、潤鵬半導體、硅芯科技、江豐電子等企業和平湖實驗室、深圳先進院等科研機構在各環節上的技術突破,正貫穿從設計、制造、封裝測試以及原材料、設備等全產業鏈環節。

灣芯展的落幕如同一個縮影的定格。它照見的中國半導體,不是一個能獨立生產所有零件的“全能巨人”,而是一個肌體強健、血脈通暢、大腦活躍的產業生態。在這里,材料、設備、設計、制造、算力與科研,如同精密電路中的一個個節點,正在導通前所未有的強大電流,也吸引著日本東京電子、匈牙利瑟米萊伯等外資外企紛紛加碼投資。

可以看到,當全球半導體產業的競爭,早已不再是單一企業或單一技術的競爭,而是整個產業鏈的較量時,中國半導體企業的發展故事正從技術引進走向生態輸出,從追隨者演化成游戲規則的共同定義者。

放眼世界,前方的挑戰依然嚴峻,但路徑已然清晰:中國的半導體突圍,路在生態腳下。

產業突圍:從單點突破到鏈式崛起

聚光燈下,單一的明星產品,正成為中國半導體產業鏈交織共舞的一環。

在江豐電子展區,像“圓餅”一樣的薄片用手機拍照放大后,可清晰看到布滿75000個大小一致的孔,孔之間的孔隙率也是一致的。要實現這樣的工藝就在于靶材的應用,靶材可應用在芯片上成為金屬導線的原材料。

但過去高純濺射靶材作為中國半導體產業核心關鍵材料之一,幾乎完全依賴美國和日本的少數幾家公司進口,不僅意味著高昂的成本,更構成了巨大的供應鏈安全風險。

“缺芯某種程度上也是缺材之痛。”江豐電子半導體事業部總經理蔣劍勇告訴21世紀經濟報道記者,靶材的制造工藝極其復雜,涉及超高純金屬提純、精密加工、熱力學處理、焊接技術等多個尖端領域,要實現國產替代并非易事。

在投入巨資進行研發后,江豐電子生產出了第一批中國制造的高純鉭靶材,打破了國外企業長達數十年的壟斷。目前公司成為臺積電、中芯國際、聯華電子、京東方、華星光電等知名企業的重要供應商,實現靶材出貨量全球第一。

在材料的突破之外,硬件設備也是產業鏈環節上的關鍵卡點。拿示波器來說,國際上領先水平的高端示波器帶寬達到60GHz以上,最高可達110GHz,而國內廠商整體技術性能與海外存在代差,國產示波器最高帶寬為8GHz—18GHz。

“萬里眼之所以瞄準示波器領域,就在于西方國家禁止了60GHz以上的實時示波器對中國的出口,同時,國內上千家大學科研機構以及企業被納入到美國實體管制清單,導致高端的電子測量儀器使用起來困難重重。”萬里眼CEO劉桑向記者表示。

在萬里眼發布的新一代超高速實時示波器中,產品帶寬突破90GHz,將國產示波器性能提升到500%,可應用于半導體行業、6G通信、光通信、智能駕駛等領域。“這款90GHz超高速時示波器達到了全球第二的水平,實現了國產突破。”劉桑表示。

硬件設備是芯片行業的基礎設施,軟件工具進行輔助尤其是能快速提高芯片設計效率的EDA軟件尤為關鍵,但這一工具卻長期被國際巨頭壟斷。

“過去幾十年里,EDA軟件中國一直被打壓,世界三巨頭EDA公司在中國的市場份額占95%以上,傳統的EDA軟件一旦被斷供,對國內芯片供應鏈安全性穩定性將是沉重打擊。”硅芯科技創始人兼總經理趙毅博士告訴記者,世界三巨頭EDA公司最早在1980年成立,但國內EDA廠商基本是2010年后才開始發展,幾十年的技術代差想要追平異常艱巨。

那么,當傳統的EDA設計路徑走不通時,中國芯片設計廠商如何尋找出路?

新凱來子公司啟云方從電子工程領域出發,發布兩款擁有完全自主知識產權的國產電子工程EDA軟件,推動產品性能較行業標桿提升30%,產品硬件開發周期縮短40%,不僅實現了對國外產品的全面替代,還兼容多款國產操作系統和數據庫,構建起產品生態。

事實上,當芯片的性能在更新換代時,配套的芯片設計軟件也在發生潛移默化的轉變。過去通過設計提升芯片的性能,要么把晶體管越做越小,走先進制程路線,提高集成密度,要么把芯片越做越大,但面積與成本效應隨之翻番,兩條路徑在后摩爾時代都難以走通。

如今,芯片性能提升的路徑悄悄換了賽道,小芯片(Chiplet)、2.5D、3D堆疊,成為國產芯片實現逆襲的新密碼。“堆疊技術就是幫全世界芯片進行換代升級。”趙毅表示,把多個“小芯片”(Chiplet)通過2.5D、3D堆疊技術像樂高一樣拼在一起,組合成一個超級芯片,既提升性能,又降低成本。

“公司為CPU、GPU等關鍵芯片打造專屬堆疊設計軟件,通過小芯片堆疊的創新形式,既突破傳統芯片性能上限,又讓中國在無尖端制程時,憑10納米芯片堆疊實現媲美高端制程的性能,破解制程‘卡脖子’困局。”趙毅表示。

設計是中國半導體產業突圍的上半場,那么制造就是正在開啟序幕的下半場。

拿應用場景十分熱門的新能源汽車芯片來說,過去99%的汽車主驅芯片由國際廠家提供,國產芯片在安全可靠性和性能上比國際廠家相對弱一些。但在制造這個環節里,方正微電子已實現SiC車規芯片實際產能國內第一,并應用在國內頭部新能源汽車廠商上。

方正微電子副總裁彭建華向記者表示,過去中國在芯片核心制造環節存在不足,但在第三代半導體領域,公司無論從制造工藝或是產能都可以與國際一流廠家媲美,這是半導體行業所有廠商共同努力的成果,共同支撐中國半導體行業發展。

生態協同:從分散攻關到協同發力

產業鏈不同環節上的企業通過打破國際壟斷或換道超車,推動中國半導體產業走向系統性、生態性的鏈式突圍。

而這背后很大程度上是因為半導體行業自身具有投資規模大、回報周期長、技術更新快的特點,單純依靠單點技術的突破難以實現產業鏈的集體攻關,在這當中,業內呼喚更多具備實力的科研機構發揮重要力量,實現與產業需求緊密對接。

一名半導體從業人士告訴記者,半導體行業非常嚴謹,很難在已經完全成熟的產品上替換新的產品,哪怕有設備廠商做出來的產品效率更高,但為了良率保證,市場不一定及時買單,亟待有中試驗證的平臺幫助企業做大量的中試和驗證服務,催熟整體國產生態鏈。

深圳平湖實驗室就承擔起國產化設備催熟與驗證的任務。在該機構的中試中心,可以幫助國產化設備進行導入、驗證、提升工作,目前,該平臺已在8吋SiC/GaN工藝平臺導入國內14家廠商20余臺首臺套國產設備,覆蓋襯底、外延、量測、刻蝕、清洗等功率器件制造細分領域,打破了半導體設備被國外壟斷局面。

深圳平湖實驗室分析檢測中心主任曾威向記者表示,平湖實驗室搭建的中心平臺,不僅為機構自身的研究工作提供力量,也助力受限于資金情況的企業加快研發進程,催熟更多大量科研成果向實際生產轉化,順利實現量產。

為企業搭建需求平臺外,如何幫助企業解決芯片關鍵領域核心技術同樣是關鍵。另一所科研機構深圳先進電子材料國際創新研究院,就聚集芯片封裝關鍵材料領域,研發出在半導體先進封裝工藝中有著廣泛應用的臨時鍵合材料,可為芯片生產企業實現薄晶圓固定與分離。

先進電子封裝涵蓋工藝、設備、材料等環節,過去中國先進電子封裝工藝、設備都在一定程度上實現了產業化,但在先進電子封裝材料領域,依然由美、歐、日主導,中國基礎仍較薄弱。

深圳先進電子材料國際創新研究院在破解電子材料領域“卡脖子”技術難題上,就填補國內高端電子材料領域的空白。深圳先進電子材料國際創新研究院戰略發展專員滕龍博士告訴記者,目前研究院研發的材料多達十幾款,其中很多款材料已經完全面向市場銷售,高端電子材料的突破對整個產業鏈具有重要意義。

與此同時,該機構正構建國內首個集成電路高端封裝材料的“全閉環”研發平臺,并孵化產業化公司,通過產業化平臺將成果從實驗室推向市場。

深圳芯泉半導體材料有限公司就是該科研機構孵化而成的企業,專攻開發先進封裝、RFID及AI光模塊領域的關鍵材料,其產品已應用于2.5D/3D等先進封裝技術。這種與研究機構緊密協作的模式,加速了前沿技術的產業化進程。

全球合作:從技術引進到生態共建

可以說,在半導體產業鏈競賽中,企業是“選手”,科研機構就是幫助企業提前勘探賽道,并準備好更輕、更快的“跑鞋”。這樣的整體雙向協同發力,逐步釋放產業潛能。

根據中國半導體行業協會數據,2024年我國集成電路產業規模約1.43萬億元,同比增長16.7%,預計2025年產業規模將達到1.64萬億元,同比增長15%。

從微觀層面看,中國企業在半導體產業鏈環節上釋放的高光時刻,也逐步吸引海外半導體巨頭加速在中國市場積極布局。

荷蘭半導體巨頭恩智浦加碼中國本土供應鏈,計劃將公司產品從晶圓到封裝測試全部在中國打造出來;美國第一大芯片代工廠格羅方德押注廣州增芯公司,通過技術授權方式,重點生產用于汽車電子領域的車用CMOS產品;來自歐洲的意法半導體計劃在2025年末與華虹集團在深圳合作生產40nm的微型控制器芯片。

此外,外資也在加倉中國半導體等板塊。摩根士丹利報告顯示,外資9月凈流入中國股市46億美元,創2024年11月以來單月新高,這一數據反映出全球投資者對中國資產的信心回升,尤其是半導體等科技成長板塊成為配置焦點。

這些真金白銀的外企投資恰恰證明了中國半導體生態的壯大和吸引力,中國成為全球半導體生態中重要的參與者,而這在展會的直觀體現是,外企對中國的布局從純粹的“技術輸出”演化成“本土化合作”“適應中國供應鏈”等關鍵詞。

“公司從歐洲布達佩斯過來,在中國已經布局20多年,在過去的時間里,主要把技術針對中國本土客戶進行定制化調整。展會上有許多實驗室給我們提了新的需求,我們即將給他們提供整體的方案。”專注于半導體量測、檢測技術開發的瑟米萊伯華南區域經理李小鵬向記者表示。

李小鵬表示,企業除了在上海布局之外,第一時間到了華南地區尤其是深圳市場進行本地化招聘,用本地化人才進行技術開發,目前已在當地招到了10名同事,深圳辦事處不僅與華潤微電子、中芯國際等半導體企業合作,還在太陽能領域與華星光電等企業合作,在化合物半導體上與平湖實驗室緊密對接。

“半導體技術迭代非常快,公司研發和資本投資預計在2022年到2026年基本上接近翻一番,得益于中國包括大灣區對半導體投資的加快,企業也跟著中國供應鏈共同發展,預計在接下來的5年期間,將增加7千億日元的資本支出和1.5萬億日元的研發投資。”東京電子TokyoElectron(TEL)中國區市場副總經理倪曉峰同樣向記者表示。

這種雙向奔赴的合作模式,既推動了中國本土產業鏈的完善,也為全球半導體企業提供了新的增長空間。正如華潤微電子董事長何雄龍所說,“國內半導體全鏈條建設與海外巨頭本土化并行,助推國內大循環生態閉環。”

如今,在全球供應鏈重構的背景下,中國半導體產業正從單一產品的突破到全產業鏈的協同,從技術引進到生態輸出,從步伐追隨者到游戲規則的共同定義者,在全球半導體版圖上開辟自己的賽道。

盡管一場半導體行業的盛會剛剛落幕,但展臺上閃爍的芯片、精密的設備和躍動的數字背后,是一個產業生態的全面崛起,中國半導體產業的生態故事才剛剛進入高潮。

前路依然漫長,但中國半導體產業生態匯聚的曙光已然破曉,它以星火燎原之勢,重塑著這場全球半導體競賽的格局與未來。