凌晨五點的廣州南沙魚塘,撈魚工人們頭頂星光撒網。水波蕩漾間,一條條肥美的合方鳊隨著晨曦破水而出。這些被稱為“院士魚”的優質水產品,即將以每斤10元的塘頭價進入流通市場,端上消費者餐桌。

“一個7畝魚塘,畝產可達4000-5000斤,總產值能超過30萬元!”廣州市誠一水產養殖有限公司生產一部部長劉浩鋒站在塘邊,臉上滿是喜悅。

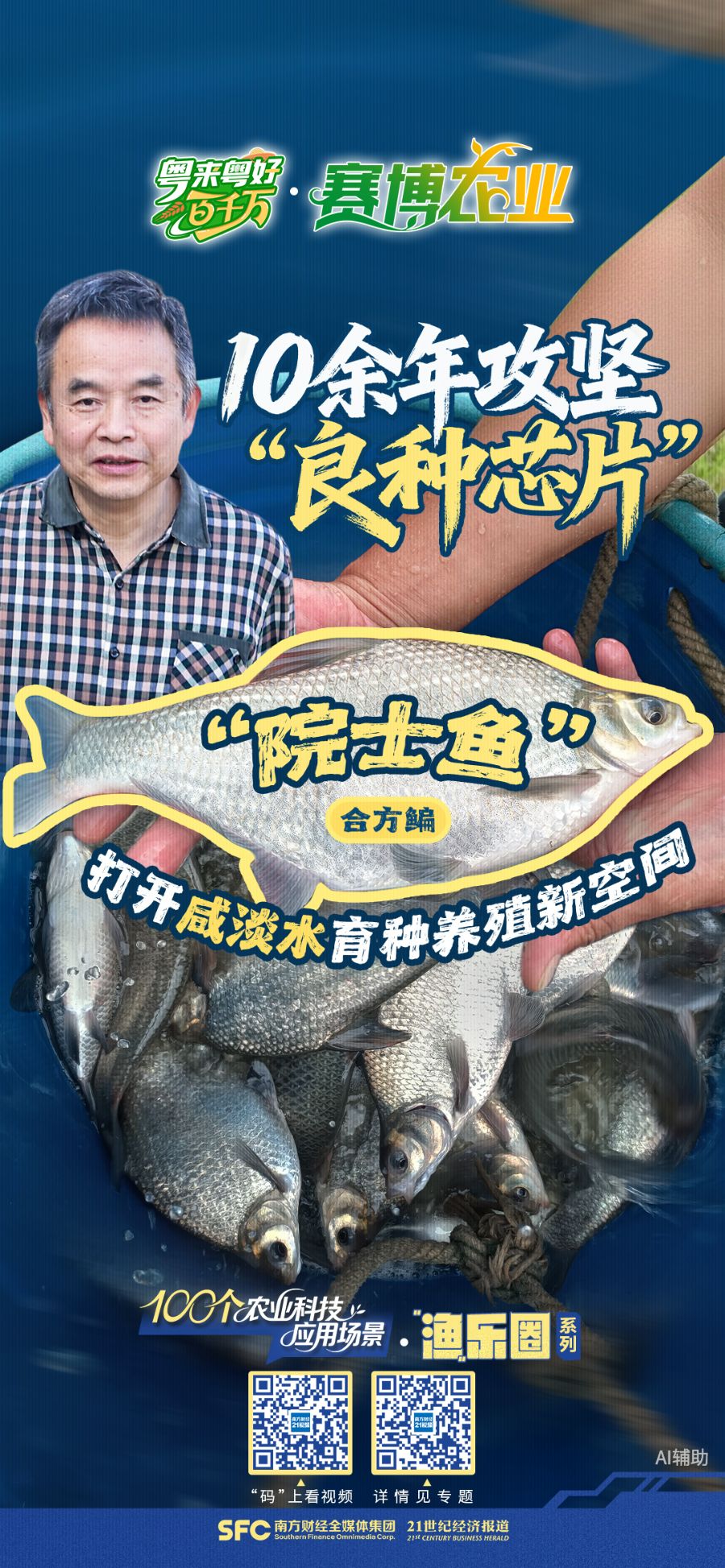

十余年深耕育種領域,中國工程院院士劉少軍團隊培育的合方鳊不僅備受市場青睞,更一舉打開咸淡水育種和健康養殖新空間。從實驗室的反復選育到南沙魚塘的生態種養,再到端上消費者餐桌,這條藏著“良種芯片”的“院士魚”,憑借穩定優質的性狀和精細化的養殖管理實現“良銷”,在誠一集團達成育種、養殖到上市的全鏈條產業化落地。既以科技之力激活水產產業活力,更精準契合“十五五”規劃建議中強化種源創新、深入實施種業振興行動的戰略導向。

而挖掘其“芯片”背后的育種故事,要從育種季說起。

三四月份,合方鳊迎來了一年中關鍵的育種窗口期。彼時南沙的清晨還帶著幾分涼意,湖南師范大學生命科學學院博士后范思宇已穿好水褲,和團隊成員一同下塘,開始了合方鳊的選種工作。

合方鳊這一優質品種的誕生,源自中國工程院院士劉少軍團隊十余年的深耕。作為魚類遺傳育種領域的領軍者,團隊長期致力于魚類遠緣雜交相關研究,首次提出了魚類大雜交和微雜交育種的理論和技術,以草食性的團頭魴為母本、肉食性的翹嘴鲌為父本,利用大雜交技術創制了兩性可育的魴鲌雜交品系,再經與團頭魴兩輪回交,最終培育出好吃好看好養好銷的“四好魚”——合方鳊。

“相比普通團頭魴,它生長速度快、抗逆性更強,肉質鮮嫩且含肉率高,尤其是耐低氧的特性,讓養殖管理事半功倍。”范思宇介紹。

范思宇在劉少軍院士團隊中主要開展魚類生殖調控和遺傳改良研究。2020年,劉少軍院士在南沙落戶了唯一的院士專家工作站,引入合方鯽、抗病草魚等良種。2021年,全國首個淡水魚類南繁育種中心在南沙投產,年育苗量達10億尾,為產業提供“良種芯片”。

對于劉少軍院士而言,水產良種的選育早已超越“高產”的單一范疇,更聚焦于經濟、社會和生態效益均衡的優良性狀新品種培育,合方鳊正是這一理念的鮮活探索。

在南沙基地,育種流程的每一步,既要和時間賽跑,更要追求極致精密。清晨下水選親本魚的過程堪比“選美”,只有體型勻稱、活力充沛的親本魚才能入圍。到了晚上8點至12點,團隊需要根據水溫情況對親本魚進行精準催產;催產結束后,還要馬不停蹄地監測追尾行為,營造適宜產卵的環境;等到受精卵轉移至孵化池后,還需維持穩定的溫度和水質,保證受精卵的正常發育。

“通常每個孵化槽可培育20萬尾魚苗。孵化后前三天無需喂食,第四天下水前,我們會用豆漿、花生麩培育浮游生物,為水花苗備好開口餌料。”范思宇說。

育種工作始終追著季節與氣溫奔跑。范思宇介紹,團隊每年先在海南三亞開展基礎育種,開春后隨氣溫回升逐漸北移,4月抵達南沙進行育苗,后續還要前往福建、湖南等地接續推進。

在育種團隊完成魚苗培育后,“良種”的價值,還需要通過養殖端的科學承接才能充分釋放。

在誠一集團養殖團隊的接棒下,合方鳊的優良性狀在魚塘里轉化為實實在在的效益。據悉,誠一集團制定了《合方鳊苗種繁育技術規程》企業標準,實現科學綠色養育。

基于企業首創的“1+6”生態養殖模式和“345”生態養殖體系,在合方鳊的主養池塘中,養殖人員按照一定比例,套養了鳙魚、鯪魚、黃顙魚等品種,利用不同生物間的食性以及生活空間差異,形成物質循環利用的生態鏈,既降成本又保水質,還能生物防控錨頭鳋帶來的侵害。

同時,基地在養殖生產過程中還引進了誠一漁機、增氧機控制器、智能在線水質檢測系統等自動化設備,通過ERP、物聯網、云數據實現養殖過程全信息化管理,投苗、投喂、收獲等數據一目了然,生產溯源和管理決策實現有“數”可依,推動池塘養殖從“憑經驗”向“靠數據”轉型。

“點一點手機就可以增氧、投料、監控水體指標,不用時刻巡塘,一部手機就可以輕松管理上千畝魚塘。”在向南方財經記者展示操作頁面時,劉浩鋒對科技帶來的便捷贊不絕口。

得益于良種優勢和智慧養殖,2024年10月投放的規格魚種(10g/尾),到2025年9月下旬已長成平均1.5斤/尾的上市規格。4000斤合方鳊經捕撈、稱重后裝車,以10元/斤的塘頭價被收購。

“早上撈起的魚,采購商中午運輸到珠三角各地,晚上就可以端上消費者餐桌。”劉浩鋒表示,養殖前魚苗一次放足,上市后分3—4個批次捕撈,可保障持續供應。

在南沙的養殖實踐中,院士團隊還意外發現了合方鳊的“新潛能”。南沙位于珠江出海口,水體鹽度保持在2‰—7‰之間。在這種咸淡水中,性成熟的合方鳊能夠正常繁育,受精率達86%、孵化率78%,孵化的受精卵發霉現象得到明顯抑制。

合方鳊在咸淡水環境表現出的雙重適配性,既能保持良好生長態勢,又能穩定實現苗種繁殖。這一鮮明特質不僅為咸淡水水域優質品種的選育、高效養殖及規模化生產奠定了基礎,更對高效利用咸淡水資源、推動高品質魚類養殖產業化發展具有重要現實意義。

“這一特性為沿海鹽堿地的水產養殖提供了新選擇,有望提升沿海鹽堿地土地利用率。”范思宇表示。

科技賦能下,從實驗室到魚塘,從單一新品種到“良種+良養+良銷”的產業生態,合方鳊在南沙游出的,不僅是養殖戶的“致富路”,更是廣東漁業水產高質量發展的探索之路。

總策劃:鄧紅輝 賈肖明

總統籌:杜弘禹 袁丁 指導:丁青云 曹軍

選題/執行統籌:喻淑琴 李振

拍攝/剪輯統籌:曾婷芳 朱景輝 羅晶晶

設計統籌:林軍明 海報:王冰 蘇雅詩

分發統籌:譚婷 張楠 李鋼宇 王中鐸

出鏡/文案:陳夢璇 編輯:喻淑琴

剪輯/拍攝:陳夢璇 王學權 卓皙雯

實習生:黃舒鐿 吳冠蓉

出品:南方財經全媒體集團 21世紀經濟報道

制作:品粵工作室 學習經濟工作室 21創意工作室 21財經工作室