文|凱風

經濟強市,都在建大學。

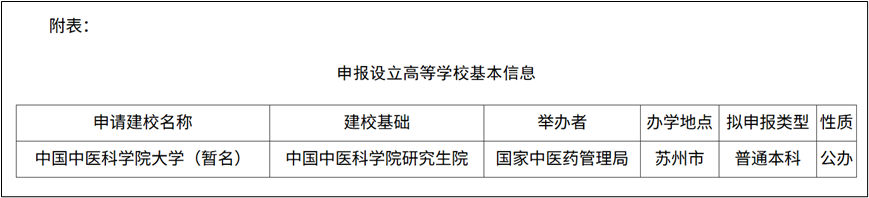

近日,“中國中醫科學院大學”公示,辦學地點為江蘇蘇州,“最強地級市”將迎來首所“國”字號大學。

不只是蘇州,深圳、寧波、青島、東莞、佛山、無錫等非省會經濟強市,無不在積極建大學。

深圳理工大學、深圳海洋大學先后成立;大灣區大學、寧波東方理工大學正式獲批;青島迎來全國首所以“康復”命名的康復大學……

拼命建大學,為的是什么?

01

“國”字號大學,有多重要?

“中國中醫科學院大學”,以“中國”為前綴,與已成立的中國科學院大學、中國社科院大學一道,成為“國”字號大學的領跑者。

前兩年,多城競逐“中國工程院大學”的傳聞不脛而走,雖然最后辟謠“暫無計劃”,但也凸顯“國”字號大學的吸引力。

在我國,以“中國”冠名的高校不在少數,但基本集中于北京,且多數都有較長歷史,屬于歷史遺留產物。

近年來新設立的高校,不僅很少以“中國”來冠名,連“華東“、“華中”、“西南”的也微乎其微。

根據規定,高校命名,原則上不得冠以“中華”“中國”“國家”“國際”等代表中國及世界的慣用字樣,也不得冠以“華北”“華東”“東北”“西南”等大區及大區變體字樣。

最新設立的幾所新型研究型大學,除東莞的“大灣區大學”相對特殊,寧波東方理工大學、福建福耀科技大學都以所在地命名。

其他新建高校,無論是錄取分高企的深圳理工大學,還是更名成功的合肥大學、河南醫藥大學等,均以地名為準。

蘇州能拿下為數不多的“國”字號大學,含金量不低。

02

拼命建大學,誰在領跑?

經濟強而教育弱,幾乎是所有新晉經濟強市的“通病”。

深圳、蘇州如此,佛山、東莞、無錫、泉州更是如此。

但財政上的“不差錢”,經濟上的競爭力,產業上的吸引力,讓經濟強市有了建大學的資本和底氣。

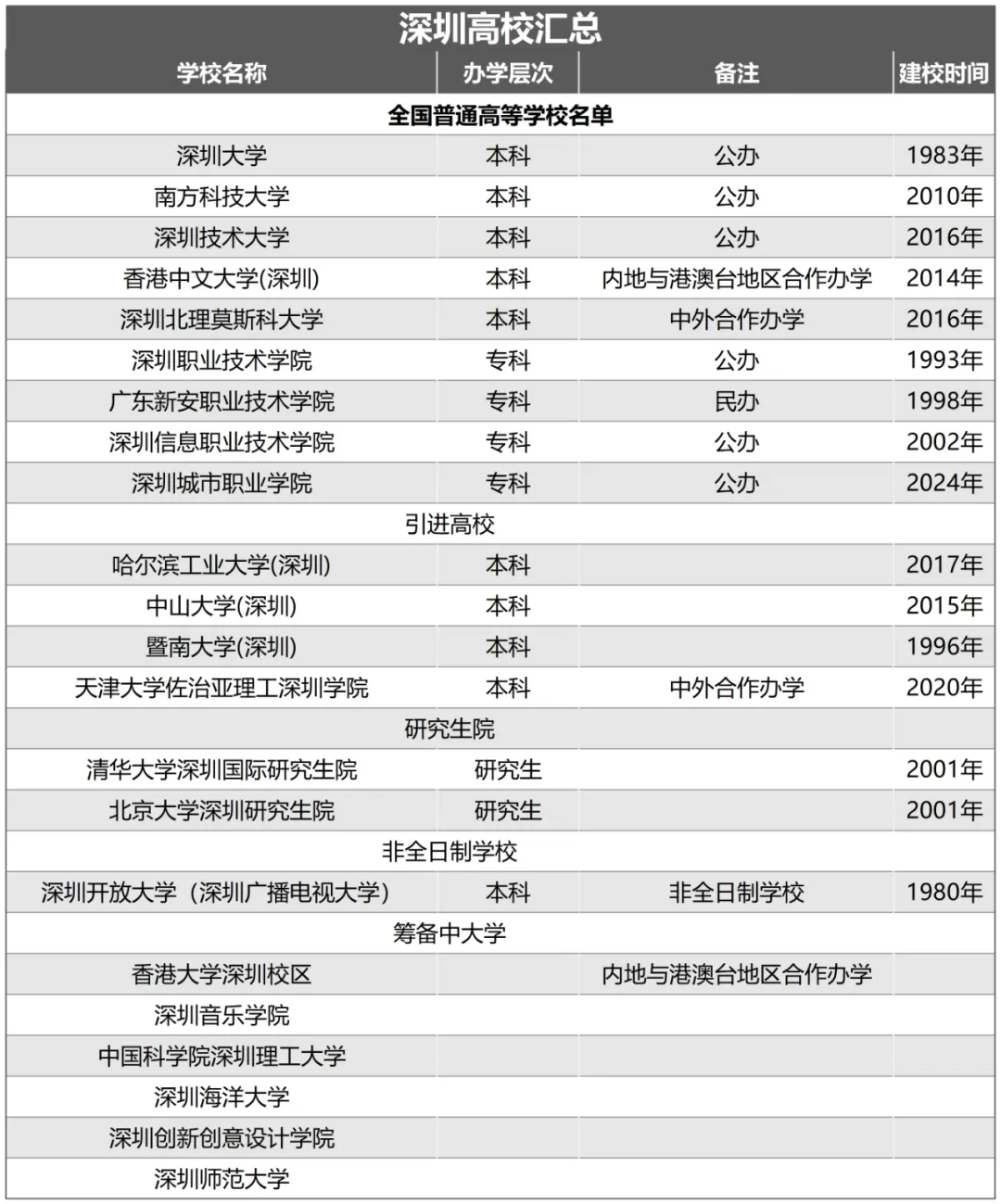

深圳無疑是領跑者。

過去10多年來,深圳幾乎以每年1所的速度,上演高校逆襲的奇跡。

目前,深圳高校從8所增加到17所,還有一眾本土高校正在籌備中。

其中,南方科技大學、深圳大學躋身全球500強高校,哈工大(深圳)、中山大學(深圳)、香港中文大學(深圳)錄取分后來居上。

這些大學,不僅扭轉了深圳的高教短板,還成了院士等高層次人才的蓄水池。

2025“兩院”院士增選,深圳罕見拿到4席,除來自比亞迪的民企院士外,其他均來自新建高校。

對于深圳來說,建大學仍在路上,一流大學多多益善。

03

最強地級市,建不了機場,拼命建大學。

作為最強地級市,蘇州一缺機場,二缺大學。

建機場無能為力,“環蘇州機場群”幾成定局,但建大學卻能拼盡全力。

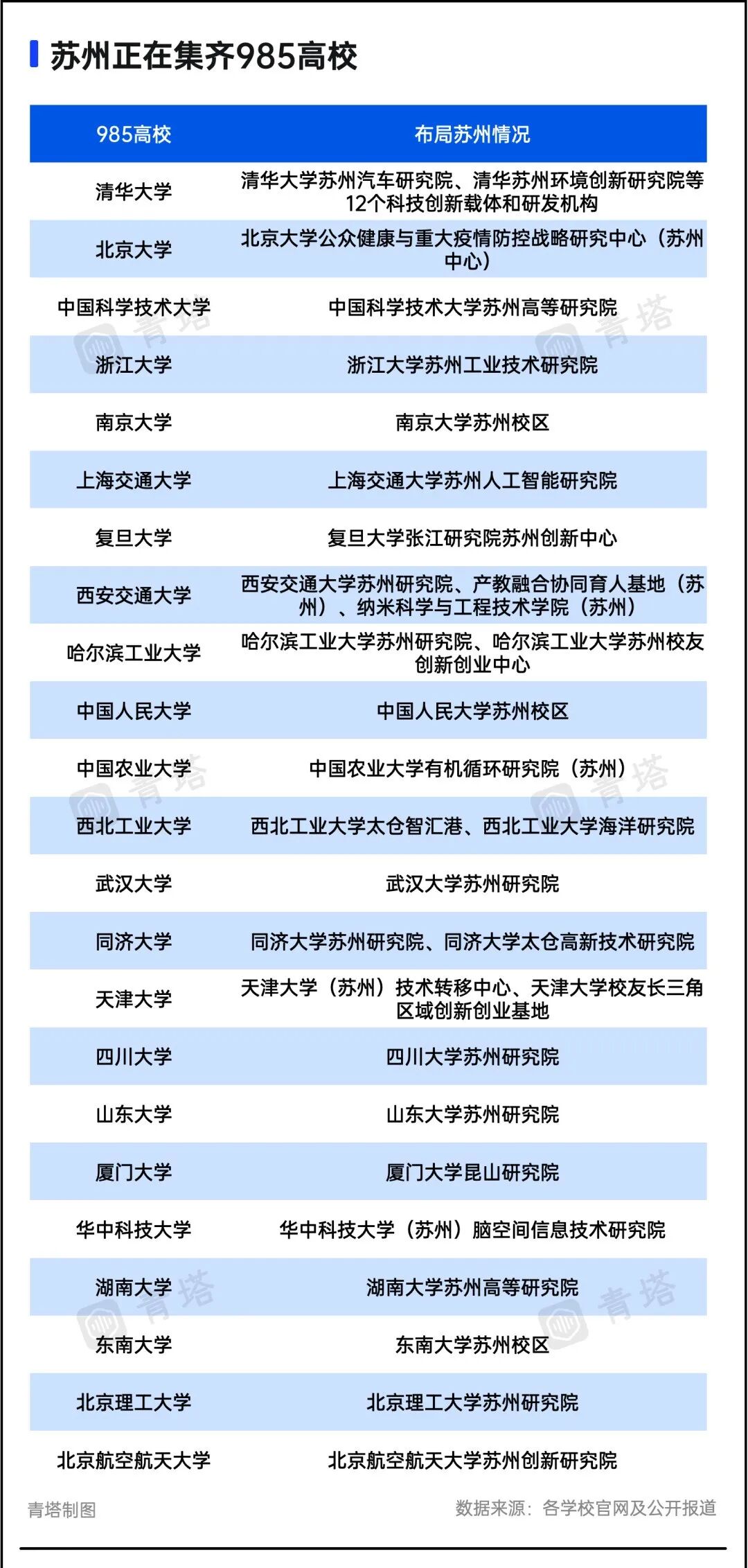

前些年,在“名校跨省建分校”被叫停之前,蘇州已率先引進20多所985高校的分校或研究院,搶得先機。

目前,蘇州已聚齊清華、中科大、西安交大、浙大、上海交大、復旦、哈工大等985高校的研究院。

當然,研究院多數屬于研究機構,服務于產業創新,缺乏本科教育,并非傳統意義上的大學。

為此,蘇州推動研究院轉設為研究生院乃至形成蘇州校區,以此獲得完整辦學資格,但因政策全面收緊,未能成行。

雖然“禁止重點高校跨省異地辦學”?,但省內高校建分校、中外合作辦學、自建本土大學卻不在受限之列。

作為教育大省,江蘇雙一流高校云集,也為蘇州等地打開建分校的大門。

南京大學蘇州校區、東南大學無錫校區,就是這一模式的產物。

蘇州還在積極推動中外合作辦學,先后打造西交利物浦大學和昆山杜克大學,壯大高校競爭力。

這還沒完,由長三角國創中心聯合蘇州大學、薩里大學共同打造的“蘇州薩里大學”正在路上,定位為“新型工科大學”。

“蘇派本土高校成長、海內外大院大所聚集”,這是蘇州的目標,也是所有經濟強市的共識。

04

經濟大市,太需要好大學了。

中國的高校格局,受院系調整、行政資源配置、歷史路徑依賴影響,集中于大區中心和強省會。

雙一流高校最多的10大城市,要么是京滬津直轄市,要么是南京、廣州、武漢、成都、西安這樣的大區中心。

改革開放以來,我國誕生一批非省會經濟強市,經濟一路趕超,但教育、醫療等差距卻非一時可以彌補。

雖然不斷建大學,但經濟強市與強省會之間仍有距離,“藥”不能停。

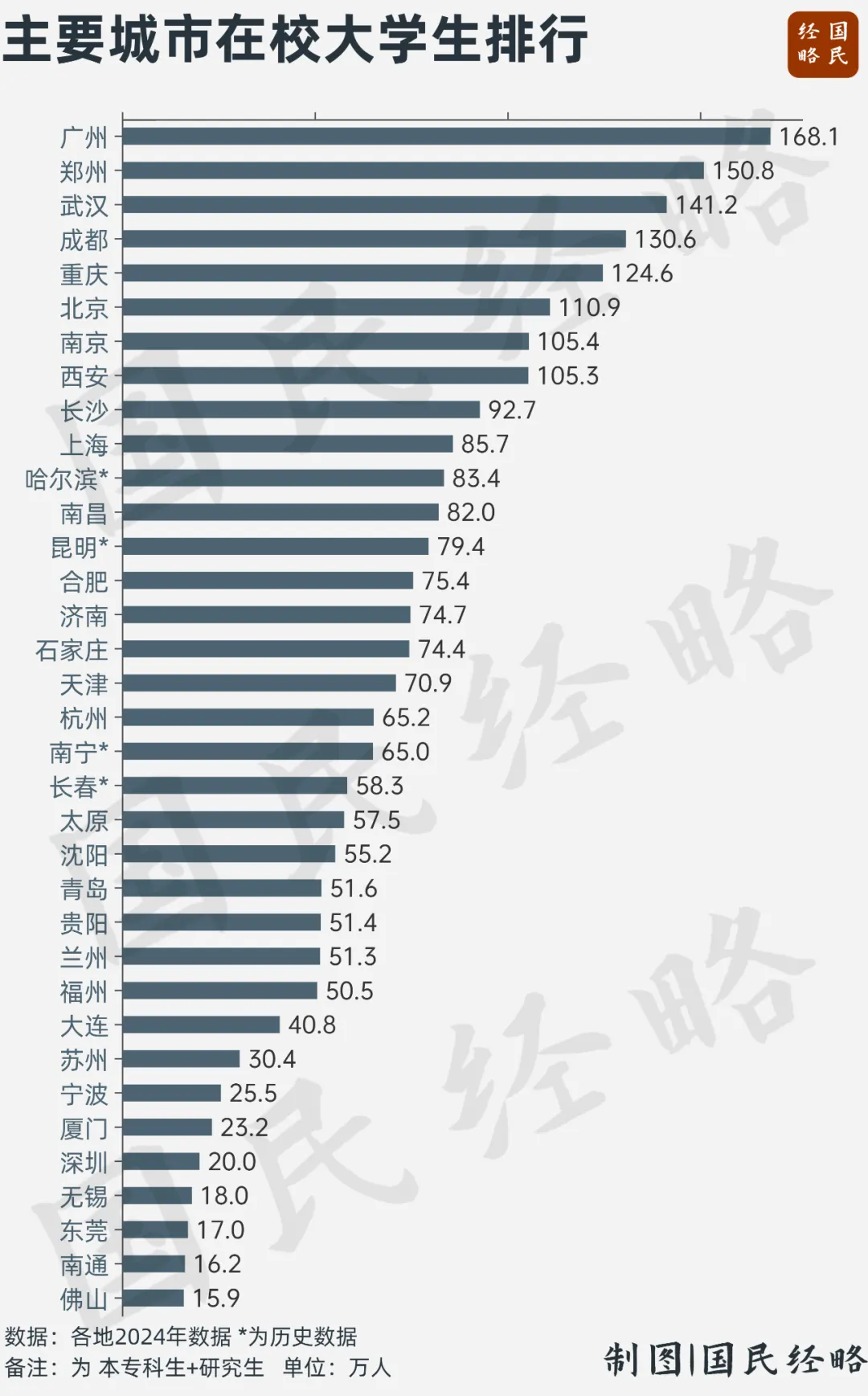

深圳在校大學生只有20萬人左右,不到省會廣州的1/8。

蘇州,在校大學生30.4萬人,不到省會南京的1/3。

寧波GDP劍指前十,高校更少,在長三角6大中心城市墊底。

更不用說,無錫、南通、佛山、東莞、泉州,沒有特殊身份的普通地級市。

過去,憑借強大的產業吸引力,經濟強市成為985高校畢業生的追逐之地,聚天下英才而用之。

然而,隨著人口大盤見頂,搶人大戰愈發白熱化,搶人留人之外,更需要自建高校,做大人才“蓄水池”。

同時,新一輪科技革命和產業變革如火如荼,各大城市對高學歷人才的需求有增無減。

最近,中國科學院、中國工程院公布2025年新增院士名單,80%來自高校及科研機構,民企院士僅有3席。

因此,拼命建大學是創新時代的必然選擇,所有城市概莫能外。