21世紀經濟報道記者柳寧馨 浙江報道

刑事裁判涉財產性判項,在實際執行過程中往往面臨許多困難。

2024年,溫州龍灣區檢察院依托數字檢察監督平臺,尋找到一條執行監督線索,經過細致核實,將罪犯配偶名下本該執行卻隱匿的價值上百萬元的房產調查出來,明確了財產流向,避免了執行落空。

在浙江,這是數字檢察助力法律監督“最后一公里”的一個縮影,回應了“執行難”這一民意痛點。

當前,浙江檢察機關在制度創新、大數據監督方面探索出不少新模式,破解減刑假釋、財產執行、涉海涉漁社矯等領域長期存在的痛點,形成可復制、可推廣的“浙江經驗”。

日前,21世紀經濟報道記者跟隨最高人民檢察院采訪團走進浙江,參與“新時代法律監督工作巡禮·高質效辦好每一個案件”集中采訪,了解到浙江檢察的創新做法。

例如,金華市檢察院創新“前置監督+跟進監督”工作機制,用好大數據辦案平臺,充分發揮數字化工具作用,對假釋、減刑全流程跟蹤問效。

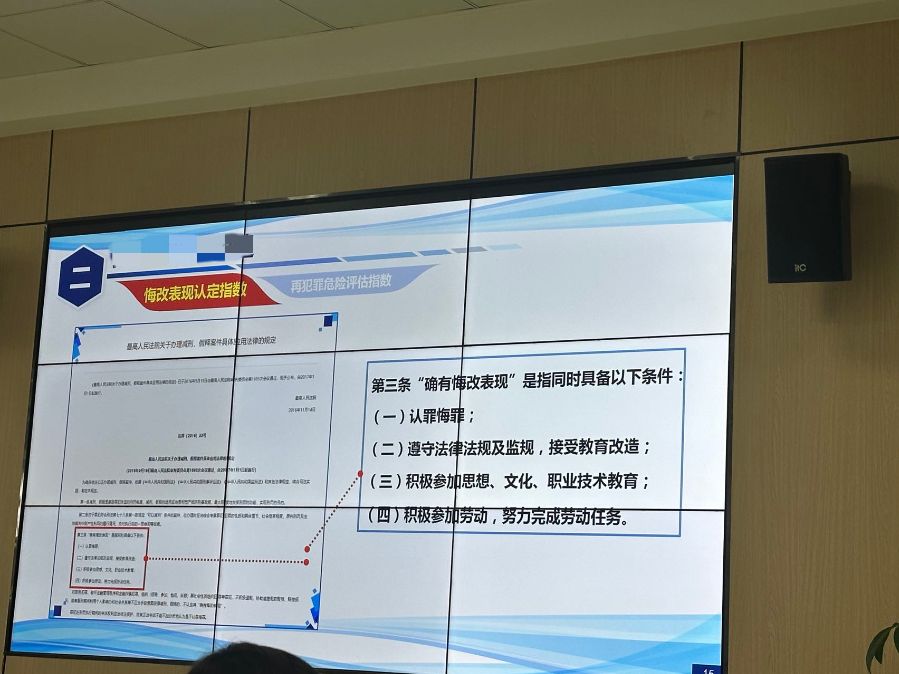

(金華市檢察院介紹“兩項指數”智能評價系統檢察端,拍攝:柳寧馨)

借助數字化技術,金華市檢察院會同監獄、法院探索運用“悔改表現認定指數”和“再犯罪危險評估指數”(以下簡稱“兩項指數”),解決長期以來減刑假釋審查工作在一定程度上存在標準不夠統一、主觀判斷空間較大等困境。

溫州市檢察院2023年成立全國首個數據資源檢察室,入選當年最高檢工作報告案例,近年來高質量落實全國跨部門大數據辦案平臺提質增效試點任務,11個模型在全國推廣。

舟山市檢察院、舟山市司法局針對占全市社矯對象三成以上的涉海漁民,會同多部門出臺監管監督意見,搭建“海之矯”數字平臺,實行出海審批“特事特辦”,實現零脫管、零再犯,省級制度固化后在全國交流推廣。

數字監督提升辦案效率

“刑罰執行既是懲治犯罪終點、又是改過自新起點”。深刻理解這一邏輯關系后,金華市檢察院主動放大數字化“變量”,強化社會治理閉環。

在金華市檢察院,記者了解到檢察機關對標“高質效辦好每一個案件”,全面提升減刑假釋實質化審查水平。

在“提請—監督—審案”協同辦理中,時常存在“確有悔改表現”認定難、“再犯罪的風險”評估難問題,進一步帶來提請不當及應提請不提請的問題。

金華市檢察院找到了可量化評價的“小因子”,會同法院、監獄系統梳理指數評價因子,對罪犯的改造情況予以量化。具體包括財產性判項履行考核加扣分、犯罪事實與情節、前科劣跡、入獄前職業、親情會見次數、被害人諒解等22個方面80余個客觀性因子。

減刑假釋審查的證據如何更加明確,讓審查標準更客觀、可量化?

金華市檢察院充分發揮大數據的作用,銜接前端監獄提請和后端法院審判,依托全省跨部門大數據辦案平臺,在全國檢察業務應用系統2.0中嵌入“兩項指數”輔助辦案模塊,檢察官通過“兩項指數”檢察端,可一屏查看罪犯改造、家庭支持、社會評價等360余項案件信息及呈報減刑假釋的關聯證據。

減刑假釋的源頭在計分考核。在這一前端環節,金華市檢察院運用數字化建模,排查加扣分不當或遺漏的情形,把減刑假釋的實質化審查延伸到提請之前,極大提升了減刑假釋案件協同辦理的質效。

借助數字化平臺與“兩項指數”評價體系,金華市檢察院智能化規范罪犯減刑、假釋案件辦理。檢察機關與法院、監獄部門協同,通過同步審查監督,實現全流程數字化管理,顯著提升辦案效率與執法質量。

溫州是一座民營經濟之城,創造了“溫州模式”,正在全力打造“全省第三極”,受理審查逮捕和受理審查起訴數長期處于全省首位。溫州檢察院被最高檢確認為全國檢察機關重大職務犯罪案件辦理基地、高質效辦理了一系列有影響的大要案。

在執行刑事財產性判項時,存在可能遺漏被執行人配偶名下財產的盲區,溫州市檢察院創新模式,通過穿透性監督履職破解財產刑執行難。

一個數字監督模型,發現一條執行監督線索。

2024年,溫州市檢察院數字檢察監督開展得如火如荼,一個大數據模型的框架逐步形成,通過重點針對涉黑惡犯罪、非法經營罪、非法吸收公眾存款罪等執行金額較大案件,調取執行罪犯的婚姻登記信息、本人及其配偶的不動產登記信息,進一步用數字建模與法院終結執行案件數據進行碰撞,最終明確了被遺漏的可執行財產,在法律監督“最后一公里”彰顯了公平正義。

溫州市檢察院黨組成員、副檢察長趙海霞表示,溫州市檢察院充分運用大數據賦能,積極開展對刑罰附加刑執行的檢察監督,全力保障國家和人民的利益。

其中,財產刑執行難度比民商事更大,國家利益和群眾權益均難兌現,溫州檢察通過數字模型碰撞婚姻、房產、執行等數據,精準發現隱匿財產、漏繳款項,對刑事裁判涉財產部分開展全流程監督,既堵住了國庫流失,也回應了“執行難”這一最大民意痛點。

制度創新破解涉海社矯難

涉海涉漁社矯對象大部分是傳統漁民,海上作業是家庭唯一的經濟來源。

在舟山,涉海涉漁社區矯正對象監管監督工作有了制度性的創新進展,也體現“檢護民生”理念。

舟山是典型的海島城市,涉海涉漁產業是舟山的基礎產業、民生產業和特色產業。近年來,涉海涉漁社矯對象數量逐年上升,占全市年均社矯對象人數三成以上,且存在“謀生難、監管難、幫扶難”三大難點問題。

舟山市檢察院、舟山市司法局遂聯合海事、海洋與漁業等十部門,會簽出臺《關于涉海涉漁社區矯正對象監管監督的若干意見》,形成了監管監督幫扶“三位一體”、靶向矯治的“舟山解決方案”。

(舟山市檢察院,圖片由受訪者提供)

(舟山市檢察院,圖片由受訪者提供)

2022年9月,浙江省檢察院在深入調研、專題會商的基礎上,牽頭5家單位制定了《浙江省涉海涉漁社區矯正對象外出活動監督管理辦法(試行)》,象山、平陽、岱山、溫嶺等檢察院也相繼聯合相關部門出臺工作機制,為社矯對象出海作業開啟“綠色通道”。

目前,僅舟山市社矯對象累計就有240人次獲準出海作業,110名矯正對象順利實現轉產再就業。

據浙江省舟山市人民檢察院黨組成員、副檢察長王彬介紹,舟山市司法局在全國首創“涉海涉漁社區矯正聯合管控平臺”。通過搭建教育、就業、家庭、婚姻、經濟、人格特征和行為方式7個維度風險模型,對社矯對象進行再犯罪風險預警,依托船只動態數據,對海上作業社矯對象實現風險預警一網提示。

舟山市司法局設計開發“海之矯”數字應用平臺,以社區矯正對象身份證號為唯一標識符,通過歸集10個部門22項數據資源,形成跨業務、跨部門數據集成共享,實現外出審批一網辦理。

社區矯正對象可通過手機服務端申請出海作業、提交申報資料,并隨時查看審批結果。針對海上作業時間的不確定性,對確因涉海涉漁事項申請外出的,實行特事特辦,可以不受提前三日提交申請的限制,極大方便了矯正對象。

不只于浙江,社區矯正在長三角區域繼續協同合作。

2024年6月,兩地四部門共同簽署《上海浦東-浙江嵊泗社區矯正跨區域協作協議》及《實施辦法》,構建起異地監管、信息共享、工作互認的協作框架。對長三角區域社區矯正協同監管的探索邁出了實質性的一步。

據嵊泗縣人民檢察院刑事執行檢察部門主任施桃介紹,陳某某案首例適用該機制,作為一家民營企業的實際負責人,陳某某因業務需要頻繁往返嵊泗與浦東。因其行動受限導致企業經營受阻,收益下降。在跨區域監管機制的支持下,他既能正常開展企業經營,也能依法接受社區矯正。

施桃表示,通過聯合司法行政機關共建異地監管機制,對案件開展同步監督,構建“案件辦理——跨域共建——聯防聯治”閉環,實現了涉企社矯對象經濟負擔“降本”、矯正機構監管“提質”、檢察監督“增效”。